Hinweis: Der Inhalt dieses Beitrags in Wort und Bild basiert auf der Faktenlage zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung (26.08.2022)

Wien, 26.08.2022

Wie einfache Änderungen in unserer Sprache Tiere sichtbar machen und mehr Empathie für Tiere schaffen können! Gedanken zum Welttag gegen Speziesismus

Unsere Worte sind die Grundbausteine unserer Gedanken – Sprache schafft Verständnis. Es ist mittlerweile in weiten Teilen der Gesellschaft anerkannt, dass Sprache Inklusion schaffen kann oder aber auch Gruppen sprachlich exkludieren kann. Was auf menschliche Teile der Gesellschaft zutrifft, gilt auch für nicht-menschliche Tiere. Auch wenn sie nicht aktiv an unserer Sprache teilnehmen, so haben unsere Bezeichnungen und Redewendungen Tieren gegenüber dennoch einen Einfluss auf unsere Beziehungen zu ihnen.

Speziesismus und Anti-Speziesismus

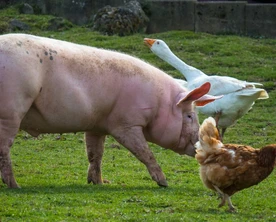

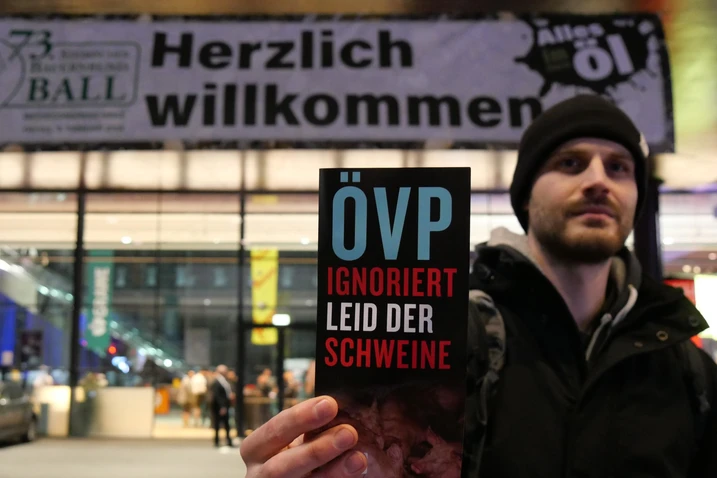

Speziesismus bezeichnet die unterschiedliche Behandlung von Individuen einzig auf ihrer Spezieszugehörigkeit beruhend. Beispielsweise werden Hunde in unserem Kulturkreis deutlich anders behandelt als etwa Schweine – auch was ihren rechtlichen Schutz angeht – obwohl sich die Individuen in zahlreichen relevanten Eigenschaften sehr ähnlich sind. Der Unterschied: Die einen gehören der Spezies „Hund“ an, die anderen der Spezies „Schwein“. Der Begriff wurde 1970 vom Psychologen und Tierrechtsaktivisten Richard Ryder definiert und später in der philosophischen Tierrechtsarbeit z.B. durch Peter Singer verbreitet. Anti-Speziesismus ist demnach eine Bewegung, die versucht, moralisch irrelevante Ungleichbehandlung, die nur auf der Spezieszugehörigkeit beruht, aufzuheben. Wenn ein Hund „gleich“ leiden kann wie ein Schwein, warum sollten Schweine dann größeren Leiden ausgesetzt werden als Hunde?

Abwertende Begriffe für Tiere

Menschen sterben – Tiere „verenden“. Menschen essen und trinken – Tiere „fressen“ und „saufen“. Menschen sind schwanger – Tiere sind „trächtig“. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, wie unsere Sprache versucht, den Menschen von allen anderen Tieren abzuheben. Es wird eine sprachliche Grenze aufgebaut. Menschen leben in Gemeinschaften und Familien – bei Tieren sprechen wir von „Herden“ oder „Beständen“. Besonders starke Abwertungen findet die Sprache der Jäger:innen – da ist bei Individuen mit Persönlichkeit dann nur noch von einem „Stück“ die Rede, wodurch die Tiere weiter objektifiziert werden.

Das unterstützt abwertende Einstellungen gegenüber anderen Tieren. Wir sprechen von „dummen Kühen“, „Angsthasen“ und „Drecksschweinen“ und schaffen damit faktisch vollkommen falsche Assoziationen. Manche Tiere werden überhaupt nur auf ihren Nutzen für den Menschen reduziert: „Milchkühe“, „Mastschweine“, „Wachhunde“ oder „Versuchsmäuse“ sind Individuen mit Persönlichkeiten und Eigenschaften, die weit über ihre Rolle in der Tiernutzung hinausgehen. Die Bezeichnungen nageln sie jedoch in diesen Rollen fest. Selbst Bezeichnungen wie „Nutztiere“ oder „Haustiere“ zeigen uns willkürlich geschaffene Grenzen, die eigentlich keinerlei moralische Aussagekraft haben. Dennoch stützen viele Menschen die ungleiche Behandlung von unterschiedlichen Tieren auf diese Bezeichnungen.

Tierschutz in der Sprache

Wer Tierschutz auch in den eigenen Sprachgebrauch einfließen lassen möchte, der:die kann damit beginnen, Begriffe zu vermeiden, die Tierleid und Tiertod trivialisieren. Tiere „sterben“ statt „verenden“ oder „werden getötet“ statt „jagdlich entnommen“ oder „veredelt“. Stereotype Metaphern wie „blöde Ziege“, „feiges Huhn“ oder „fauler Hund“, aber auch Redewendungen wie „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“ oder „jemanden ein Schindluder treiben“ (Schindluder ist eine alte Bezeichnung für Tiere, die krank zur Schlachtung gebracht werden) sollten durch Alternativen ersetzt werden. Auch die Bezeichnung „tierisch“ kann hinterfragt werden. Im deutschen Sprachgebrauch werden isch-Endungen häufig abwertend benutzt (siehe z.B. „kindisch“), während -lich-Endungen diese negative Konnotation nicht haben (z.B. „kindlich“). Viele Menschen haben deswegen begonnen, „tierlich“ statt „tierisch“ zu verwenden.

Auf revlektor.de finden Interessierte noch deutlich ausführlichere Beispiele.